Валерий Баринов: «Я благодарен жене, что она позволила мне воспитать сына»

79-летний актер рассказал, как кулек конфет предопределил его судьбу и каково жить с женой — подполковником ФСБ

Он сыграл сотни ролей в кино, стал народным артистом и одним из самых узнаваемых актеров России. А еще он отец-одиночка, который сам воспитал сына. В гостях у «Жизни» легенда сцены и экрана Валерий Баринов.

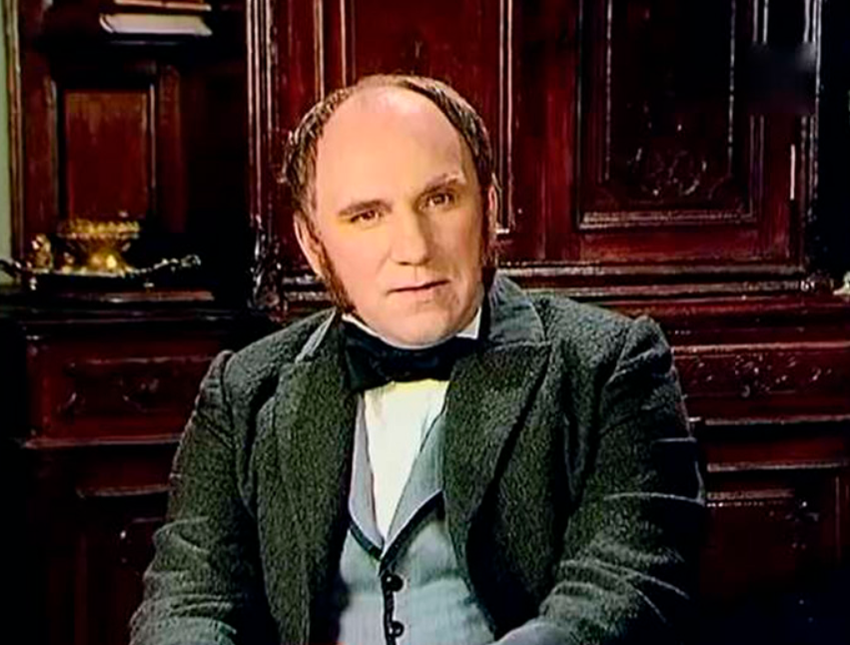

— Очень часто бывает, что люди настолько верят игре актера, что начинают ненавидеть его самого. Вам прилетало за Хлебонасущенского из «Петербургских тайн»?

— Ну как сказать… В основном от соседок пожилого возраста. Они сидели внизу и перемывали косточки всем входящим и выходящим. Когда шел сериал, не то что пустели улицы, но все сидели у телевизоров. Поэтому когда после очередного просмотра я выходил, бабушки говорили: «Валера, когда тебя убьют-то?» «Не дождетесь, бабки, я буду жить!» — отвечал я. Но вообще, как ни странно, очень многие понимали Хлебонасущенского. Да, он делал много подлостей, но он любил, поэтому многое прощалось ему. Доходило до смешного. Я прошел как бы все стадии узнаваемости. Сначала люди думали, что я где-то с ними рядом живу: «Да я же тебя знаю! Ну как не помнишь?» А потом стали узнавать по фамилии — Хлебонасущенский. Однажды пришел в железнодорожную кассу, а кассирша говорит: «Ой, а вы у нас тоже покупаете билеты? Сейчас я посмотрю». Ищет, ищет. Достаю паспорт. А она: «Не надо, сейчас я вам выпишу билет». И пишет: «Хлебонасущенский». «Да Баринов моя фамилия!» — говорю. «Ой, боже мой, идиотка!» — засмеялась она. Я выпросил этот билет, он у меня долго хранился. Так что да, прошел все эти стадии. Я много подлецов сыграл. И убивал, и меня много раз убивали. Ножом резал, стрелял, что только не делал...

— В сериале «Петербургские тайны» сыграло огромное количество звезд, настоящих мастеров, а это правда, что гонорары за этот сериал были чисто символические?

— Вы знаете, мы снимались за маленькие деньги по нынешним временам, а по тем временам это были деньги приличные. Представьте, у меня зарплата в театре 120 рублей в месяц. А тут мне платят 37 рублей 50 копеек за один день. Там был совершенно фантастический материал. Моя первая сцена была с Мишей Филипповым, а Вадим Зобин снимал. Он был одним из авторов сценария. Вообще-то, автором сценария был Гребнев. Великий Гребнев! Я сейчас не знаю такого уровня сценаристов. Это человек, который мог писать на языке того времени. И когда мы сыграли сцену с Мишей, Зобин такими глазами смотрел на нас: «Ребята, да это же Достоевский!» А это и есть Достоевский. Сидим с Натальей Гундаревой гримируемся, по коридору идут два старика, один с палочкой, куча листов в руках — Гребнев и Пчелкин. Наташа смотрит и говорит: «По твою душу». «Почему по мою, — отвечаю. — Может, по твою?» — «Нет, на меня где сядешь, там и слезешь». Она, кстати, очень хорошо держала текст — профессионал высочайшей пробы. И вот подходят эти два старичка. «Валерочка, текст выучил? — спрашивает Пчелкин. — Нет? Правильно, молодец, мы тебе текст новый написали». Пять страниц, причем с такими словами — «закладные», «подьячие, «проценты». Но я уже поймал музыку текстовую. Мне легче всего учить Достоевского. В его диалогах такая музыка. Как в том же «Преступлении и наказании». «Так кто же убил?» — «Вы и убили, Родион Романович! Больше некому-с». Сразу дается не характер героя, а характер времени. Понимаете? Я получал колоссальное наслаждение. Что там еще было? Там было такое здоровое соревнование. Я когда начинал, у меня была маленькая роль. Пчелкин сказал так: «Валер, есть роль скучная, но она через весь фильм». И когда мы начали снимать, первую смену сыграли, авторы уже писали на того героя, который рвался вперед по рейтингу. Поэтому у меня роль выросла до больших размеров. А последние 12 серий просто были написаны под меня и Шукшину.

Я был на гастролях, ну как гастроли — чес, ездили на север Томской области, играли водевиль небольшой. Однажды приехали (кажется, это был поселок Молодежный), а там одни поселенцы — те, кто освободился из колонии и живут тут, дальше уезжать нельзя. Мы приехали в клуб, он набит битком, ждем начальство. И приходит тот, кого ждали, — главный авторитет. На нем был японский темный костюм, брюки, заправленные в сапоги. Сел в первый ряд, а рядом малышня сидит на полу. Сел, закурил, смотрит. А был водевиль очень смешной, и я просто поставил себе целью рассмешить этого человека. Кончилось тем, что он так хохотал, что пополз на коленках к сцене, расталкивая ребятишек, стучал руками по сцене и кричал: «Подожди, сволочь, подожди!» Это он так просил меня остановиться, ему надо было отсмеяться. Помню, подарили большой туесок кедровых орехов. Спросили, что еще хочешь. Говорю, мне бы шкуру медвежью. Тут же нашли шкуру, но она еще не была выделана. Не бери пока, говорят. Мы ее выделаем и тебе пришлем. И прислали в Ленинград, где я тогда работал. У этих людей было такое непосредственное искреннее восприятие, я с нежностью вспоминаю этого зрителя.

— Какой вам запомнилась Наталья Гундарева?

— Она была очень женственна. А еще была очень озорным человеком, очень. Некоторые высказывания даже нельзя сейчас произносить. Любила она немножко подсолить свою речь. Еще мне запомнилась ее точность в работе, партнер она была изумительный. В ней можно было утонуть. У меня очень много было с ней сцен, и я получал истинное наслаждение от работы.

— Еще вы говорили, что не любите свое имя — Валерий.

— Да, не очень люблю. Назвали меня в честь Валерия Чкалова, а должны были назвать Николаем. Но человек, в честь которого меня хотели назвать, попал в тюрьму. И мама решила — Валерий. В честь Чкалова. Дед очень не любил это имя. Он его не выговаривал. «Револьвер» легко мог выговорить, а сказать «Валера» ему было очень трудно. Он называл меня «Ливера унучек». Однажды мы приехали на гастроли в Нижний, а там огромный памятник Чкалову, и я решил посмотреть поближе, в честь кого меня назвали. Подошел к памятнику, смотрю — с другой стороны идет артист Малого театра Валера Бабятинский. «Тоже пришел?» — спрашиваю. — «Да, хотел бы я знать…» Это было очень забавно.

— Расскажите, почему вам не удалось сыграть в «Макбете» с Людмилой Касаткиной?

— Идея была очень интересная, меня этой ролью заманили из Ленинграда в Москву. Очень хотелось сыграть этого влюбленного злодея, а Людмила Ивановна была старше меня. Идея была в том, что он влюблен в эту женщину не только как в женщину, но и как в мать. И все свои злодейства он делает под ее руководством, слепо слушая ее и свою любовь к ней. Людмила Ивановна быстро это раскусила и сказала: «Вы хотите, чтобы старая… — в общем, слово понятно — соблазняла молодого короля?» И отказалась. Англичане вообще считают, что Макбет приносит несчастья. И правда, актер, игравший Макбета, через неделю сломал ногу. Когда взяли другого артиста, моего приятеля, не буду говорить кого, — он получил инфаркт. Так что, может, хорошо, что я проскочил мимо этой пьесы. Хотя… гонялся я за ней полжизни.

— А правда, что Касаткина как-то выкинула в окно цветы?

— Это была ревность актрисы, я ее понимаю. Да, она могла устроить скандал, но все это было не на сцене. На сцене она была ребенком, что и замечательно в актрисе. Поэтому о ней у меня остались очень теплые воспоминания. Можно говорить что угодно, очень много легенд ходит про нее… А тут она заболела, сломала ногу. В Одессе нужно было открывать спектакль, и театр пригласил другую актрису, которая это уже играла. Очень хорошая актриса. И она сыграла замечательно. А жила она в номере, в котором потом хотели поселить Касаткину, и там было много роз. Она оставила эти цветы с благодарственной запиской, что счастлива сыграть с такой великой актрисой. А великая актриса этого не поняла — пришла, выбросила розы и ушла, сказав, чтобы ей нашли другой номер. Вы знаете, можно сказать, что это самодурство и прочее. Но это же актеры!

— Возвращаемся к вашему детству. Знаете историю любви ваших родителей?

— Моя мама вышла замуж за моего папу, у которого уже было трое детей. Трое сирот. Первую его жену расстреляли немцы, и с этим он приехал к ней свататься… У мамы тоже тяжелая судьба — у нее умерла мама — моя бабушка Мария, когда ей было 12 лет. И она осталась старшей женщиной в семье. И вот она все должна делать — и кормить, и обстирывать, и ходить за скотиной. И тут еще выйти замуж за отца троих детей. Еще и я появился. Но они очень любили друг друга.

— Родились вы в год окончания войны. Родители вспоминали о том времени?

— Отец был на советской работе, потом — подпольщиком, партизаном и не любил рассказывать про войну. Орловская область была оккупирована, все наши окрестности были изрыты окопами, забиты разным оружием — люди подрывались, калечились. Однажды мы нашли целый склад немецких автоматов — «шмайсеров». И все эти стволы растащили. Потом участковый милиционер дядя Ваня Дударев бегал по дворам, собирал. Помню, нашли ракетницу, стреляли из нее. Бывало, что и скот подрывался на минах. В общем, война долго была рядом.

— А жители деревни рассказывали, как жили в оккупации?

— Гоняли их на разные работы, рыть окопы... Сначала немцы восстановили колхоз и даже поддерживали это. А вот первую жену моего отца расстреляли. Враги знали, что отец — руководитель подпольной группы. Искали его. Отец и одна женщина убили искавшего их фашиста. За это немцы и расстреляли папину супругу… А детей — двух моих братьев, сестру и дочь той женщины — заперли в избе и подожгли. Мой старший брат Женя вытащил их, спас. Я в позапрошлом году съездил туда, нашел могилу Марии Владимировны — первой жены моего папы. Я боялся раньше ехать, не знаю, что меня удерживало. А там музей, много фотографий отца, про него две книги были написаны. Но в этот раз я приехал и какое-то странное испытал ощущение, меня как бы отпустило. Я почувствовал — они погибли, чтобы я жил.

— А на сцену я вышел в шесть лет. Был концерт, где участники пели патриотические песни, а старушки — русские плясовые. А перед хором мальчик должен был читать стихи. Сейчас легко найти ребенка, который читает стихи. А тогда — сложно. Чтобы вышел шестилетний мальчик перед переполненным залом и читал длинное стихотворение… Вызвали маму, дескать, вон у Бариновых сын что угодно вам сделает. Попросили: «Шура, найди стихотворение!» А где его найти в простой колхозной семье? И она нашла большое стихотворение Исаковского о мире. А я читать толком не умел, но выучил и вышел на сцену. В зале сидят люди в шинелях и гимнастерках, в которых они пришли с войны. 52-й год — люди еще донашивали военную форму. И я видел, как они плакали… Конечно, я ничего не понял, но этот эмоциональный посыл из зала на меня сильно подействовал. Я помню свои первые шоколадные конфеты — они мне достались как премия за участие в смотре. Все хлопали, на сцену выскочил режиссер и поднял меня на руки. И мне вынесли большой кулек с конфетами «Весна» и «Ласточка». Это были мои первые шоколадные конфеты. Может быть, это и сыграло ту самую «подлую» роль, что я и стал артистом. Елки-палки, одно стихотворение прочитал — и целый кулек конфет!

— Вы помните день, когда умер Сталин?

— Конечно, очень хорошо помню. Для всех это была трагедия. Помню, нам сказали в школу прийти не в валенках, а в ботинках. Что будет построение. Я рыдал так, что не мог завязать шнурки на ботинках, у меня тряслись руки. Когда выступал директор, учителя все стояли и рыдали. Рядом был клуб — тот самый, в котором я первый раз вышел на сцену, — там шел траурный митинг с участием местного начальства. Я через кинобудку пробрался туда, чтобы посмотреть, что там происходит. На улице висел радиоприемник-колокол, шла трансляция с похорон. Очень многие не понимали, как будут жить дальше. Сталин по моим еще тогда детским понятиям был богом. Сталин! И на этом заканчивалось все. Даже на грамоте, которую я получил за участие в смотре, были профили Ленина и Сталина. Я недавно нашел эту грамоту. Когда мне вручали «хрустальную Турандот» по итогам 2022 года, я принес эту погрызенную мышами грамоту, показал публике и сказал, что между этим листочком и этой прекрасной хрустальной фигурой 70 лет. Не могу сказать, что они промчались как один день, но очень быстро.

— Какая у вас дома самая главная реликвия из детства?

— Все главные ценности были под запретом. Была финка у отца еще с партизанских лет, которой он снимал часовых. Отец ее прятал за русской печкой, и она так в запечнике лежала, завернутая в кожу. Я доставал ее и рассматривал — она была очень красивая — и опять убирал. Но если меня заставали за этим занятием, я получал, конечно.

— А дом вашего детства как выглядел?

— Деревенский дом — кухня, русская печка, закуток, в котором жили новорожденные ягнята, теленок. Часто в первой комнате пол был земляной. Дальше горница, там иконы, рундуки по краям. Рундук — это такой сундук-диван, когда пекли хлеб, его туда складывали. Хлеб мог лежать месяц. Пекли такой хлеб, который не черствел.

— А вы помните, когда первый раз попробовали бананы?

— Вы знаете, банан — это уже не было таким уж событием. Вот я помню, когда первый раз попробовал мороженое и пирожное. Мне было десять лет. На мой день рождения тетка мамы как подарок принесла мне два бисквитных пирожных, которые я видел в Орле в витрине гастронома. Мы их только видели. И вот они у меня в руках. Помню, как у меня провалились губы во что-то мягкое, сладкое, воздушное! То же самое было с мороженым. Мы пошли на стадион на футбол, играло орловское «Динамо» против команды из Курска. Я был с папой, и он купил мне мороженое в бумажном стаканчике с палочкой. Я попробовал и совершенно обалдел! А вот когда я первый раз попробовал банан, не помню. Зато очень хорошо помню, как впервые попробовал сыр. Сидели мужики-плотники, выпивали, закусывали после рабочего дня. У них было сало, огурцы и сыр с дырками, нарезанный. Мне безумно хотелось попробовать. И когда они уже стали расходиться, дядя Леша покойный сказал: «На, попробуй сырку-то! Ел когда-нибудь?» Я попробовал, и мне ужасно не понравилось — какое-то мыло, елки-палки. А сейчас я просто обожаю сыр.

— Что у вас в деревне было на столе?

— В деревенской семье выставлялась такая большая чашка или чугунок из печи со щами или кашей. И каждый брал оттуда ложкой, а под ложку кусок хлеба подставляли, чтобы не расплескать. Дед сидел во главе стола. Однажды я полез в чугунок не вовремя и получил ложкой по лбу. Ложки были деревянные, а у деда оловянная. Это мне запомнилось на всю жизнь.

— Какие заботы были на вас?

— Когда деревня не нанимала пастуха, то стерегли скот по очереди. Это нужно было встать в четыре утра. За день набегаешься, ляжешь, только глаза закрыл, а дед уже будит: «Вставай, лодырь, солнце на обеде!» А это четыре утра. С тех пор я встаю рано.

— А форс-мажоры со скотиной случались?

— Когда коров весной на первую травку выгоняют, они, особенно молодые, просто с ума сходят. И там главная задача была уследить, чтобы они не ушли на озимую пшеницу. Если приедет объездчик и заметит — это сразу был срок. Срок можно было получить и за колоски с полей. Или вот картошка. Когда появились картофелекопалки, после уборки много клубней оставалось под землей, но брать их не разрешали. Эту картошку разрешали собирать только весной. Ее, полугнилую, собирали, очищали гниль, терли на терках и из нее потом с ржаной мукой делали оладьи. Они были черного цвета и назывались тошнотики, потому что от них на самом деле тошнило, они были горькие. Но мы их ели с удовольствием. Я не могу сказать, что часто испытывал голод, но ощущение голода помню. Еще надо было стоять в очереди за хлебом, за мукой, за сахаром. Особенно перед праздниками, перед Пасхой. Сахар прятали, чтобы дети не нашли и не съели, не дай бог. А еще нужно было сходить за хлебом, съездить за Оку на пароме и привезти банку керосина — пять литров. Наносить воды, когда занимались парниками. Это было очень трудно — от колонки тащить на коромысле два ведра, да еще одно в руке. Это был очень тяжелый труд. У меня дед был потрясающий и столяр, и печник. Он меня многому научил. Хотел научить печки класть и меня, но я отказался — мол, не пригодится. Теперь жалею. Сейчас хорошего печника найти безумно трудно.

— А как выглядел в то время самый модный парень на деревне?

— Хромовые сапоги, пиджак, накинутый на плечи, и белая рубашка. Часто надевали вышиванки. Но не украинские, а с русским рисунком. Помню еще такую традицию проводов в армию. Все девушки деревни должны были подарить призывнику вышитый носовой платок. Это была такая красота! И набиралось этих платков по 50 штук. Еще в детстве летом я играл в футбол, ходил за грибами, ловил рыбу, но я должен был всегда в конце дня принести домой хотя бы горсть травы для коровы. Корова была кормилицей.

Во-первых, это было молоко, пища, а во-вторых, это молоко можно было продать. Сидишь на Оке, ловишь рыбу, а по берегу, по большаку идут бабы с мешками впереди и сзади наперевес — и в мешках крынки, у нас они назывались кубаны. Бабы с кубанами шли в город к своим покупателям или продавали молоко на рынке. И это были единственные деньги, потому что платили за трудодни мало и не деньгами, а зерном и мясом. Кстати, лет до 17 я думал, что слово «кубаны» знают все. Были и другие интересные слова у нас. Как-то удивил всех своих товарищей. Купил в магазине очень вкусные пряники и говорю им: «Ребята, я такие жамки купил!» Все обалдели: что такое жамки? Вообще, на Орловщине такие красивые названия. Деревня, в которой жил мой дед и где в основном прошло мое детство, называлась Неполоть. Я когда встретился с Солженицыным после спектакля «Пир победителей», мы долго общались. Я рассказал про свою деревню, он спросил, как она называлась. Я говорю — Неполоть. Он переспросил: «Как?» — «Неполоть». А у него был слух на русские слова, и он задумчиво произнес: «Как красиво!» Я тогда задумался, а действительно — красиво. Что-то такое недосказанное. Речка Неполоть и деревня Неполоть. Да, много у нас в округе было интересных названий. Например, поселок Оболдуевский. А мама в детстве ходила в школу в деревне Дураково. У нее в свидетельстве было записано: «Окончила семилетнюю Дураковскую школу». Потом через много лет эту школу переименовали на советский лад — кажется, в Первомайскую. Вообще, Орловская губерния дала миру половину российской литературы. Это родина Тургенева, Лескова, Фета, Пришвина, Зайцева, Андреева. Бунин считал Орел своей родиной, хотя родился в Воронеже. Недалеко Ясная Поляна Толстого. Я понимаю, откуда пошел наш настоящий литературный русский язык.

— Вы выросли в деревне. А как вы сообщили родителям, что хотите стать артистом, как они это восприняли?

— Понимаете, после того выступления, когда мне было шесть лет, у меня появился голос мальчишеский, я стал выступать, пел как солист в городском Дворце пионеров. Такой Робертино Лорети местного разлива. А в Москву меня отправляли очень интересно. Я был рабочим сцены в Орловском театре. Однажды там было какое-то выездное заседание и приехал Радомысленский Вениамин Захарович, ректор МХАТа. Он сказал, что хочет посмотреть студийцев. А у меня был дневной спектакль. Я на перемене прибежал, а он строго спрашивает: «Почему опоздали?» Я: «Извините, у меня чистая перемена была». — А вы что, работаете в театре?» — «Да, я рабочий сцены». — «Ну, пройдите сюда». А у меня большой молоток с собой. Молоток вывалился и чуть ему на ногу не упал. Все посмеялись. У меня был жуткий голос высокий, я был такой гусенок, неинтересный. А он подошел и говорит: «Я могу вам сделать вызов на экзамены». Я поблагодарил, но значения не придал. А когда был на гастролях в Херсоне, пришел вызов на экзамен. Гастроли в разгаре, столько работы, кто меня отпустит? Но по закону они обязаны были меня отпустить. Начальство взъелось: мол, не поступишь —назад не возьмем. Но я сел на поезд и поехал поступать. Маме позвонил, сказал, что еду. Они подошли к поезду, поезд стоял в Орле пять минут. Мама принесла нейлоновую рубашку, очень красивую. В то время за нейлоновыми рубашками надо было в Москву ехать, очереди за ними были больше, чем в Мавзолей. Уже в вагоне, прыгая с полки, я порвал штаны. Одни штаны у меня были. И я первым делом побежал в Москве в ЦУМ, купил новые штаны и пошел в МХАТ на консультацию. Когда прочитал текст, мне сказали, что пропускают на первый тур.

Пришел на первый тур и там увидел Высоцкого. Тогда я еще не знал, что это Высоцкий. И он слышал, как я читал. Когда я вышел, он сказал: «Ты хорошо кричал. Но тебя не возьмут, они не любят, когда кричат». Нет, меня, может быть, и взяли бы, но я дальше сам не пошел. Я поступал во все вузы и был принят в три. Но в конце концов надо было отдавать куда-то документы. И я выбрал. Тогда «Щепки» не было, ее присоединили к ГИТИСу. Я отдал документы в ГИТИС, потому что там давали общежитие абитуриентам. Жить-то было негде. Был принят и счастлив тем до сих пор. Это судьба мной руководила.

— То есть, получается, вы поступили в ГИТИС, а окончили «Щепку».

— Да. Вот Инна Чурикова, великая наша актриса. Она поступила в «Щепку», а окончила ГИТИС. А у меня наоборот. Эта идея просуществовала четыре года, потом нас разделили.

— С Инной Чуриковой удалось поработать?

— Нет. Но я знал ее хорошо, она училась у Цыганкова на четвертом курсе, а мы были на первом. Леонид Волков, великий педагог, нас курировал. Однажды он пришел к нам и сказал: «Приходите вечером на прогон и увидите чудо». Чудом была Чурикова. Она в спектакле «Последние» играла горбунью. Волков сидел впереди нас и все время оборачивался и показывал пальцем на Чурикову — смотрите, мол. И это правда было что-то невероятное. Был как-то ее творческий вечер, я вышел поздравлять, рассказал про давние ощущения от ее игры. Она расплакалась: «Боже, как хорошо, что ты это все помнишь!»

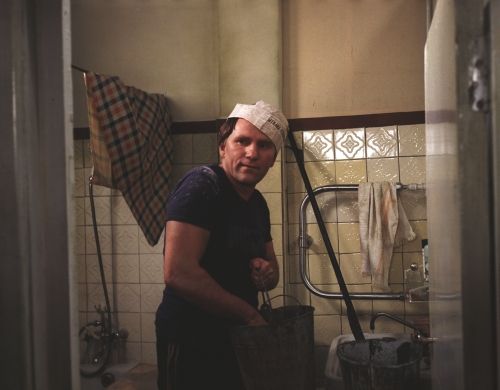

— На что вы жили в Москве, когда учились?

— Сначала родители присылали деньги. Потом мы с другом Володькой Жмакиным стали ремонтировать квартиры, натирали полы. Денег у меня было много, но почти все эти деньги я тратил на занятия фотографией. У меня в комнате ребята сделали так, что одного человека переселили, а свободный угол отгородили одеялами, там у меня была фотолаборатория. Однажды пришла комиссия во главе с секретарем парторганизации проверять, а я с пленкой вожусь. Видят — часть комнаты одеялами завешена. «А тут что?» — закричали. И р-раз — за одеяла. Я не знал, что это комиссия, и закричал матом из своего закутка: «Вы мне пленку засветили!» Но это в конечном итоге пошло мне на пользу. Мне дали уголок в училище, где я мог спокойно заниматься. Фотографировал всех и вся.

— С первой супругой вы познакомились в первый день вступительных экзаменов. И именно из-за любви вы пошли работать в ленинградский театр?

— Во-первых, мне самому хотелось оторваться от Малого театра, от учителей, хотя меня и в Москве везде брали. Но Лену брали в Александринку, она мечтала работать в этом фантастически красивом театре. Меня тоже взяли, и я поехал.

— Вы поженились с Еленой в Ленинграде. Про этот брак она говорит, что он два дня продлился...

— Два дня, действительно, она права. Фактически два дня. Но мы как муж и жена жили еще студентами, и было все прекрасно. Потом вмешались разные обстоятельства в виде мамы ее… И все равно мы остались очень близкими людьми. У нее было много мужей, и у меня были другие брачные отношения, но мы с ней до сих пор общаемся. Последний ее муж, врач-рентгенолог, меня даже лечил. По сути, это была такая детская любовь, и я еще не был готов сопротивляться давлению на меня.

— Второй ваш брак можно назвать судьбоносным, в нем появился ваш сын. И в какой-то момент вы его воспитывали один.

— А я очень благодарен жене за то, что она оставила мне сына. Я проделал немыслимую работу, чтобы он остался со мной. Но мы ее никогда не бросали до самой смерти. А умерла она в мой день рождения… год назад… Для меня мужчина отвечает за все. Это шло от моих родителей. Сейчас много говорят, что у нас низкая рождаемость. Недавно был на одной передаче, смотрел фильм, потом его разбирали. Я сказал, что мы можем увеличить материнский капитал до миллиона, мы можем дать такие и такие льготы, но, если мы не научим молодых людей, детей тому, что семья — главное, у нас никогда не поднимется рождаемость. Дети должны рождаться в семье, они должны иметь папу и маму! Если ты вступил в брак, помни, что это не просто любовь и счастье, это колоссальный труд. Это и умение прощать, и умение понимать свою вину. Мне однажды сказал один англичанин: «Вот почему много разводов у русских». Я спросил почему. «Потому что у вас все браки по любви», — ответил он. Я подумал — да, наверное, только надо понять, что такое любовь. Я много играл Достоевского и открыл для себя такую истину: любовь — это данная человеку способность принести себя в жертву во имя предмета своей любви. Я счастлив, что у меня есть сын Егор.

— Быть папой в одиночку, к тому же востребованному актеру, и все это совмещать? Как это возможно?

— Тяжело, очень многое я пропустил. Масса проблем. У сына был гастрит, его надо было лечить. Когда мы переезжали, я искал не где хорошая школа, а где хорошая кухня в школе. Сам научился готовить. Мне помогали. К сожалению, одна бабушка была в Орле, другая — в Ленинграде. Это было трудно. Иногда приезжали, забирали сына на лето. Но от многого приходилось отказываться. Я снимался, много снимался, не всегда мог бросить все и уехать.

— Подростковый возраст Егора пришелся на 90-е — такое время, когда за ребенком нужен был глаз да глаз. Что вспоминаете?

— Ой, там ведь было много чего… Однажды я обнаружил, что он завязан в какой-то торговой схеме, услышал по телефону, как он говорит: «Пять КамАЗов мы возьмем». А ему тогда лет 13 было… Можно было попасть в банду. Бандиты, проститутки были уважаемые профессии. Вспоминаю поступок, в котором я себя до сих пор виню, но он был в чем-то и полезен. Однажды Егор пришел ко мне, ему было лет 10—11: «Пап, я сигарету выкурил». Пришел признаться, а я обидно и достаточно больно ударил его по губам, не спрашивая что, почему. Егор был настолько потрясен… Я до сих пор не могу спокойно вспоминать об этом. Но вот я поступил так. И мой сын не курит. Когда в детстве меня наказывал дед, который мог высечь за что-то, я не понимал, почему я плачу. Больно? Бывало и больнее. Обидно? Нет, наказывали за дело. Потом я понял природу этих слез — мне было обидно за деда. Я знал, что ему больно, когда он меня бьет, а я его до этой боли довел. Думаю, что в моем примере с Егором сработало то же самое. Наверное, Егор, понимая, что я его любил, как никто, осознал серьезность ситуации. В то время по телевизору часто показывали наркоманов, какая у них ломка, как это плохо, и я заставлял сына это смотреть. Цель была одна — я хотел его напугать. Донести до него, что это темная сторона жизни, смерть, финал всего.

— Ваша третья супруга сразу с сыном нашла общий язык?

— Она очень умная женщина. С тонким вкусом. Я очень доверяю ее оценкам. Мы пришли к приятелям, там было двое детей, один — ровесник Егора, и она — подруга той семьи. Потом выяснилось, что она давно ходила на мои спектакли, к тому же одно из ее образований — педагогическое, поэтому она быстро нашла общий язык с Егором. И в гости первый раз пришла к нему. Егору было лет 14—15, возраст сложный. Я как мог объяснял сыну, что такое опасный возраст. Когда человек взрослеет, становится подростком, в нем просыпается дурная кровь, кровь бунтаря. Это надо понимать. Что тобой руководит не что-нибудь, а просто обида, раздражение. И мы этого долго ждали. Когда Егору было 15 лет, он спросил: «Отец, а когда дурная кровь придет?» К нему она не пришла.

— Ваша жена подполковник ФСБ, это успокаивает или настораживает?

— Иногда это забавляет. Я об этом не думал, для меня она была женщиной, которую я любил и люблю. Посмотрев спектакль, она могла сказать, что хорошо, а что плохо, и это была правда. Я ей верил. В моей жизни было пять театральных режиссеров, которые открыли во мне то, чего я про себя не знал. И когда Лена говорила: «Мне это не нравится», я ей доверял.

— Интересна и история о том, как Лена и ваша дочка подтолкнули вас к тому, чтобы вы перешли работать в Малый театр.

— Туда я пошел, можно сказать, по нужде. Мы тогда жили в малюсенькой квартире, я называл ее купе. Одна комната — 13 метров — была проходная, вторая — 8 метров, мы спали в ней втроем. А в проходной спал Егор. В общем, вся квартира была 33 квадратных метра. Ее мне дал Театр Российской армии. И вдруг я услышал, что Малый, МХАТ и Вахтанговский строят дом. Я знал, что в Малом театре хорошо с квартирами, пришел к своим учителям и спросил: «Как можно в ваш дом попасть?» Они: «Да что ты, там нет мест!» И вдруг звонок от Виктора Ивановича Коршунова: «Ну что, хочешь квартиру-то»? — «А что, дадут?» — «Если придешь к нам работать». Оказалось, что там пришел режиссер Драгунов, он ставил «Царя иудейского». Я его не знал, а он сказал, что есть артист, который может сыграть Никодима, — это Баринов. Вот и все.

— Братья Соломины, вы с ними дружили?

— Ну как дружили... Юрий Мефодьевич был моим педагогом и художественным руководителем. Хотя когда один на один оставались, я мог говорить с ним на «ты». А у Виталия я играл, он был человеком близким, и мне это было приятно.

— Друг с другом, говорят, они не очень ладили?

— Что бы там ни говорили, они были братья. Я играл спектакль, когда у Виталия случился инсульт. И уже через пять минут Юра был рядом. Да, последние три года они не разговаривали. Это были какие-то семейные дела. Оба характеры, оба личности, и потом очень трудно, когда родные ссорятся. Вот ссорятся два знакомых, а через неделю помирятся. А столкнутся родственники из-за какой-то ерунды — десятилетиями не могут помириться, не могут простить друг другу. Каждый думает, что не он, а другой должен уступить.

— У вас сейчас двое детей — дочка и сын, пятеро внуков. Какой самый главный совет вы им даете, что самое главное хотите до них донести?

— Хочу, чтобы они просто поняли, когда надо смеяться, а когда плакать. Это очень важно. Сострадание — это то, что нас отличает от всего живущего на земле. Мы можем проявить сострадание. И разделить радость — это тоже дано только человеку. А о самом главном совете молодым, хотя сыну уже пятидесятый год, он много снимается и снимает… Я молодым всегда говорю свое кредо: «В нашей профессии главное — терпеть!» Терпеть, но не ждать. Ты должен быть готов в любую минуту — судьба обязательно предоставит шанс, хотя бы один. И ты должен быть к нему готов. Когда начинаешь вспоминать по мелочам, понимаешь, что прожил долго, видел много, много знаешь. А когда через себя пропускаешь… Мы толкаем жизнь вперед. Раньше считали дни до зарплаты. А потом встречаешься с человеком: «Старик, сколько мы не виделись?» — «Да лет тридцать». Как вчера… Вспоминаются яркие события — как в детстве нашел гриб или рыбу поймал. Казалось, это было только вчера — пришел с удочкой — и попался огромный судак. Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Надо останавливать жизнь, особенно если тебе хорошо. Попробуй воспользоваться этим счастьем вот сейчас, здесь, сегодня. Мой любимый тост: я всегда пью за тот день, когда я пью. Потому что этот день уйдет и никогда не вернется. Но слава богу, что он пришел, что он есть.

— Ваше определение жизни.

— Жизнь — время, нам предоставленное. Не всегда могу понять — зачем. Однажды про меня снимали кино, и я очень много говорил про это «зачем». Чеховский вопрос. Зачем я родился, зачем я пришел в этот мир? Попробуйте ответить на этот вопрос. Помню, шли мы по подвесному мосту через речку Орлик. Красивое место, излучина Оки и Орлика. Была поздняя осень. Я был в черном длинном пальто, падал крупный снег. Я шел по этому мостику и рассказывал про детство. Остановился, посмотрел на этот падающий снег, на замерзшую речку. И не то чтобы нашел ответ, а мелькнула тень ответа — зачем я появился на этой земле. Может быть, только затем и появился, чтобы пройтись в красивом модном пальто по мостику и чтобы на меня падал этот крупный снег. Может быть, за этим… Ах ты боже мой, знаете, когда тебе уже много лет, ужасно хочется исправить то, что ты когда-то натворил. Но… совсем не хочу все сначала. Я удовлетворен тем временем, которое мне предоставил Господь на этой земле.

Читайте также:

Волочкова: «Сказала маме: «Пока, неудачница! Живи на отнятые у меня деньги»

Тимур Еремеев: «Уверен, жена Мишулина знала о его второй семье»

"Пугачева приняла меня как свою". Откровения Вики Черенцовой, поющей за рулем

Александра Пахмутова: "Осиротели наши песни без Николая Николаевича..."